Popular Posts

-

Ed Kennedy é tudo, menos um herói... Na verdade, ele é, nas próprias palavras, um "perdedor", alguém sem perspectivas de vi...

-

A obra mais célebre de Eça de Queirós é também uma das mais envolventes e eróticas de todos os tempos. Em tempos de ...

-

Obra-prima de José de Alencar, correspondente à vertente indianista do Romantismo brasileiro, “Iracema” é, com certeza, um dos romanc...

-

Começando como uma brincadeira sobre intimidade de casal, certa noite o médico Fridolin e Albertine trocam confidências sobre sua...

-

Obra-prima de Raul Pompeia, “O Ateneu” é um romance que oscila entre a ficção e a realidade; porém, o tema central do livro é universa...

-

Eu escolho a maioria das minhas leituras de acordo com o autor ou o tema/sinopse, mas tive de a...

-

É sempre difícil escolher um livro em especial para ser objeto de análise e de uma apreciação – ainda que amadora...

-

"Minha principal angústia e a fonte de todas as minhas alegrias e sofrimentos desde a juventude tem sido a incessante, impiedosa b...

-

Há alguns anos assisti ao filme FOME DE VIVER (The Hunger), de Tony Scott, clássico cult dos anos 80, que me chamou a atenção pelo ...

-

Constance, uma aristocrata britânica criada no seio de uma família relativamente liberal, é casada com Clifford Chatterley, que ret...

Blogger news

Blogroll

Blogs Interessantes

-

CRÍTICA: TAXIDERMIAHá 9 anos

-

AnjoHá 10 anos

-

Páginas

Sobre este blog

Tecnologia do Blogger.

Leitores Seguidores

segunda-feira, 29 de dezembro de 2014

O

microbiologista Felix Rossi, juntamente com um pequeno grupo de outros

cientistas, está examinando o Santo Sudário (o tecido que supostamente serviu

de mortalha ao corpo de Jesus Cristo). Entretanto, secretamente, o Dr. Rossi

furta alguns fiapos ensanguentados do Sudário, com o audacioso plano de

realizar um clone do Filho de Deus. A partir de então, ele dá andamento a uma

jornada exaustiva para a consumação deste plano, em especial a busca por uma

“mãe” para o clone, caso a experiência dê certo.

Em síntese,

essa é a ideia central do livro de Jamilla Lankford, um projeto que do ponto de

vista informativo funciona bem melhor do que como ficção. Expliquemos o porquê.

Como trata de

uma dupla polêmica (clonagem e a “humanidade” de Cristo), o romance é bastante

competente nas suas descrições científicas, abordando a clonagem sob uma

perspectiva “didática”, muito acessível à compreensão dos leitores que, assim

como eu, não têm graduação em Biologia ou especialização em Engenharia genética.

As informações sobre o Sudário também são resultado de competentes pesquisas,

embora essa história de “ressuscitar” o Salvador através da tecnologia não seja

necessariamente uma novidade na literatura de ficção científica.

Lankford,

entretanto, apresenta seu romance sob uma perspectiva mais humanizada – uma vez

que seu projeto tem em vista a criação de um ser humano como outro qualquer

através da manipulação de DNA, deixando de lado, até certo ponto, a condição

divina de Cristo. Até aí tudo bem; contudo, a história criada pela autora para

abordar esse tema carece de ação e até mesmo de personagens mais interessantes

e polivalentes. Excetuando-se o protagonista, Dr. Felix, cujas motivações para

a criação do clone são realmente interessantes e valem a leitura, os demais

personagens são rasos e não têm o peso necessário para ter importância na

história. Até mesmo a mãe que Felix arranja para o clone é uma personagem

frágil e sem graça, o que é justificado pelo fato de ela ser uma “reconstrução”

de Maria: abnegada e inteiramente entregue à sua fé.

De fato, nota-se que Lankford tenta

reconstruir, a seu modo, uma Segunda Vinda de Cristo, traçando paralelos entre

a sua obra e o texto bíblico. Assim, há uma Maria (Maggie), que aceita a missão

de ser a mãe do Filho de Deus, um José (Sam), o homem que a ama, mesmo sem

poder tê-la fisicamente até o nascimento da criança e até um Herodes (o

milionário Brown, que vê seu império ameaçado pela vinda desta criança e

pretende executá-la).

Todavia, a

história flui muito lentamente, com um desenvolvimento previsível ao longo de

suas mais de 380 páginas. Talvez a falta de reviravoltas no livro, bem como a carência

de tensão tenha sido a intenção da autora, mais preocupada com os pequenos

dramas pessoais dos personagens, em uma busca espiritual rasa do que com os

desdobramentos reais da experiência do Dr. Rossi, os quais são apenas

superficialmente apresentados no decorrer do livro, ganhando mais consistência

com a proximidade do clímax. Esse ápice é o ponto mais importante do texto e

pelo menos aqui a autora costura o nascimento da criança com os eventos

turbulentos decorrentes dele de forma muito verossímil e frenética, apresentando

o caos sensacionalista da mídia, inclusive, depois que a notícia do clone vaza

abertamente. Contudo, passados esses bons momentos, o livro volta ao seu

patamar original de obra rasa e encerra-se com um final meio frustrante,

provavelmente aberto a uma sequência.

Para

finalizar, se me perguntam se “O Clone de Cristo” é um livro ruim, eu respondo

que depende do que se espera dele: se é um romance policial à maneira de Dan

Brown, esqueça, pois no livro de Lankford não há a ação vertiginosa nem os

personagens enigmáticos que acarretam tantas reviravoltas ao longo do texto num

ritmo de tirar o fôlego. Não, nada disso.

Ainda assim,

para mim a leitura valeu a pena pelas informações científicas e pelo embate

entre ciência e religião – um de meus temas prediletos – mesmo que a autora não

tenha sido tão bem-sucedida na construção da história.

sexta-feira, 7 de novembro de 2014

Constance, uma

aristocrata britânica criada no seio de uma família relativamente liberal, é casada

com Clifford Chatterley, que retorna da Primeira Guerra paralítico em

consequência do conflito. O casal vive em uma majestosa propriedade rural

inglesa, acompanhado apenas de alguns criados e da enfermeira de Clifford (que,

posteriormente torna-se governanta da casa). Naquele ambiente bucólico,

Constance conhece Oliver Mellors, o guarda-caça do marido e acaba por se

envolver em um tórrido relacionamento sexual com ele.

Basicamente é

esta a premissa do romance de David Herbert Lawrence; contudo, a obra não fica

presa no modelo simplista de mais um livro sobre adultério feminino. Publicada

já no século XX, a obra de Lawrence é estruturalmente inovadora em vários aspectos,

sendo, sem dúvida, a abordagem sexual aberta um dos mais relevantes. Lawrence

utiliza, nas constantes descrições e diálogos eróticos uma linguagem bastante

crua e direta, sem eufemismos no que se refere ao ato sexual, que é mencionado

em detalhes objetivos. O tratamento liberal dado ao sexo justifica por que “O

amante de Lady Chatterley” gerou tanto escândalo na sua época e até problemas

judiciais, o que resultou na censura de trechos mais explícitos do livro.

Apenas à beira da década de 60 o texto integral foi liberado e chegou a ser

conhecido amplamente.

Como já

mencionado, o romance difere da maioria das histórias clássicas sobre adultério

da literatura ocidental (como ‘Madame Bovary’ e ‘O primo Basílio’),

especialmente porque, neste caso, a mulher tem plena consciência de seus atos,

não estando seduzida pelo homem, deixando-se levar por inércia e ilusões

românticas. Longe disso, Constance foi educada sob frouxos e inovadores princípios

morais (já não era virgem quando se casou) e compreende seu papel ‘feminista’

como ser humano ativo, sem a passividade característica das personagens

femininas nas obras do século XIX. Lady Chatterley é um símbolo da mulher do

novo século, que anseia por liberdade sexual e a alcança tanto em ações quanto

em pensamento. Não são raras as ocasiões em que Constance conversa abertamente

sobre sexo e orgasmo com o marido inválido (ele deseja um herdeiro e até sugere

que ela engravide de alguma ‘aventura’ externa) e com Mellors, de quem realiza

as fantasias e vice-versa.

Entretanto, a

obra de Lawrence projeta-se além do apelo carnal imperioso dos personagens: ele

discute a modernização, acima de tudo; seja a própria concepção moderna do

sexo, isto é, o desfrute dele sem o pudor hipócrita e os estigmas das épocas

passadas, seja através do conceito mais concreto da palavra ‘moderno’ numa

escala global: a industrialização. O livro fala amplamente acerca da

industrialização que cada vez mais mecaniza o ser humano e suas relações na

sociedade, evidenciando, paralelamente, o contraste entre a zona rural – onde

se passa a maior parte da história – e a cidade, que cresce e gera lucros

exorbitantes para alguns, enquanto outros são explorados em sua mão de obra.

De uma forma

ou de outra, o livro de Lawrence lida com a dualidade; figurativamente,

ressaltando a força e vigor instintivo e emocional do ser humano apoiados em um

ambiente natural (o campo) e a perda da naturalidade de suas relações

(inclusive a intimidade) através do artificialismo moderno e da mecanização da

sociedade urbana. Nota-se, por fim, que “O amante de Lady Chatterley” é um

romance paradoxal e complexo, insinua-se pelos caminhos da psicologia dos

personagens e de questões sociais, as quais se mesclam ao erotismo e resultam

em uma obra relevante.

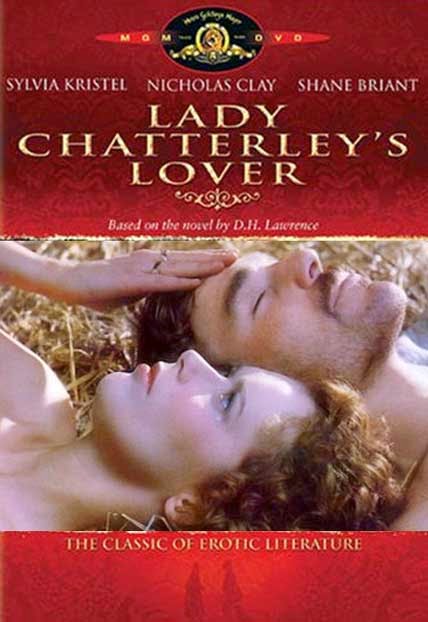

Pôster da adaptação cinematográfica de "O amante de Lady Chatterley", de 1981, dirigida por Just Jaeckin. Como grande parte dos clássicos, o romance teve várias versões para o cinema.

Este livro está disponível para download em PDF NESTE LINK.

terça-feira, 21 de outubro de 2014

Entre os

maiores mistérios existenciais da espécie humana, um dos mais aterradores,

juntamente com o drama da própria morte, é a existência do Mal; não um mal

metafórico, figurativo, ou ancorado em princípios éticos de comportamento, mas

o Mal palpável, demoníaco, referente à existência do Diabo, do Inferno e de sua

influência perniciosa e destrutiva sobre o ser humano. Tal perspectiva, que não

deixa de estar intrinsecamente ligada a religião, sempre sofreu ‘intervenções’

por parte da ciência e, em particular, da medicina, como se uma delas tivesse o

poder de anular ou descartar inteiramente a outra.

Baseando-se com maestria nesse conflito entre fé e

ciência relativamente à demonologia, William Peter Blatty construiu um dos mais

perturbadores e célebres romances de terror de todos os tempos: “O Exorcista”,

êxito que se repetiu na adaptação cinematográfica realizada logo após seu

lançamento.

Em resumo, trata-se da história de Chris McNeil, uma

atriz e mãe de uma garota pré-adolescente que passa a manifestar um

comportamento bizarro e violento, inexplicavelmente. A princípio, a garota

(Regan) é submetida a uma extenuante série de exames – alguns deles bastante

invasivos – a fim de se diagnosticar a causa de seus problemas aparentemente

psicológicos. Contudo, após todos os exames, onde fica claro que ela não tem

nenhum problema mental, e ao passo que a situação ainda assim se agrava cada

vez mais, resta apenas recorrer a um meio “alternativo”:

um exorcismo.

A partir de então, obra de Blatty desenvolve-se por

meio da alternância entre a visão científica para o exorcismo (através do termo

autossugestão) e a perspectiva da

Igreja, a qual ainda crê na sua eficácia, mas exige comprovação de que os

supostos endemoninhados não são apenas portadores de desvios psicológicos. Para

promover essa visão dual sobre o exorcismo, Blatty apresenta Damien Karras, um padre

e psiquiatra que está sofrendo de uma crise de falta de fé, acentuada com a

morte recente da mãe. Caberá a ele a árdua missão de desvendar e lidar com a

força maligna que está possuindo Regan.

Os personagens de Blatty, com ênfase em Chris e

Karras, são multidimensionais, abordados em suas diversas facetas psicológicas,

o que por si só situa o livro num patamar muito mais elevado do que o de mero

horror. A história possui a densidade necessária para sugar o leitor a um

universo de dúvidas quanto ao que acreditar. Os próprios conflitos existenciais

de Karras e suas numerosas dúvidas entre a fé e a ciência o tornam um

personagem genuinamente humano, no sentido mais simplista e limitado da

palavra. Ele, sendo um clérigo, deveria exercer mais fé na sua crença,

enquanto, por sua vez, sendo psiquiatra, poderia crer na medicina e na ciência

como um todo de modo a corroborar seus princípios. Entretanto, o que vemos é um

ser atormentado pelo vácuo da sua própria vida, fragilizado pelas perdas e que,

num último esforço de se provar capaz, encara a pequena Regan como o desafio

que pode, ainda que inconscientemente, redimi-lo e fazê-lo restituir sua

própria fé, o que será alcançado com o auxílio de outro personagem, não menos

importante: o ancião padre Merrin. Este ganha destaque já no final do livro,

mas sua participação no desenlace da história é crucial.

Longe de ser uma obra rasa de horror sobrenatural ou,

como alguns pensam, um livro apológico sobre cultos demoníacos, “O Exorcista”

é, antes de tudo, uma perturbadora viagem psicológica nos labirintos do bem e

do mal, da ciência e da religião e suas ambiguidades. Há, sim, uma história

sobrenatural aterradora, perversa, bem como detalhadas informações sobre cultos

satânicos (com destaque na Missa Negra), possessões, exorcismos e sobre o

demônio abordado na obra: Pazuzu.

Uma história de terror profunda, mas, ao mesmo tempo,

escrita com simplicidade, sem floreios nem pedantismo, aliada a uma grande

riqueza de detalhes informativos, tudo isso contribui para fazer de “O Exorcista”

um livro essencial aos amantes de obras inteligentes, independentemente do

gênero.

Pôster da premiada adaptação de "O Exorcista", de William Friedkin, de 1973

*O livro está disponível para download (PDF) NESTE LINK.

*O livro está disponível para download (PDF) NESTE LINK.

sexta-feira, 3 de janeiro de 2014

Obra-prima de José de Alencar, correspondente à vertente indianista do Romantismo brasileiro, “Iracema” é, com certeza, um dos romances mais populares do nosso país. Na obra, o leitor se depara com o vigor narrativo alencariano sob uma perspectiva estruturalmente bem construída, na qual o autor entrelaça o fictício relacionamento amoroso da protagonista indígena Iracema, (a “virgem dos lábios de mel”) e o “branco” Martim, acrescendo a isto uma intensa pesquisa histórica, notável na própria tessitura do livro, que evidencia aspectos “reais”, como as referências constantes à colonização brasileira, sobretudo às lutas por conquista de terras nordestinas.

Um aspecto peculiar de “Iracema” é a sua linguagem

extremamente elaborada, não apenas pelo rebuscamento característico de Alencar

e, genericamente, do próprio período literário, mas no que se refere aos

mecanismos linguísticos adotados pelo autor de maneira impressionante e não tão

presente em suas outras obras (mesmo as demais indianistas “O Guarani” e “Ubirajara”).

Alencar concilia a prosa do Romantismo com uma fluência poética rara, elevando

o livro a um patamar superior ao de mero romance e já anunciando que é um autor

visionário: em “Iracema”, ele escreve como se estivesse criando um poema lírico

em prosa, demonstrando que é possível transpor o limite de que a prosa deve ser

“organizada”, enquanto a poesia se permite maiores “liberdades” nos versos.

Assim, ler “Iracema” é como contemplar um belo poema escrito com toda a

idealização e lirismo pertinentes, por exemplo, à poesia de Gonçalves Dias;

porém, a obra de Alencar consegue se adequar à prosa de maneira exemplar,

constituindo um grandioso romance (apesar de sua brevidade em páginas). Outro elemento

interessante, ainda referente à linguagem do livro, é a “indigenização” do

vocabulário: Alencar teve o cuidadoso esforço de promover uma pesquisa acerca

da linguagem indígena, crivando o romance de palavras e termos vernáculos, o

que confere à obra uma maior nacionalização e verossimilhança na narração, ao

mesmo tempo em que procura se distanciar de estrangeirismos.

Alguns leitores podem, contudo, encontrar certas

dificuldades na leitura de “Iracema”, sobretudo aqueles que não têm muito

contato com a literatura clássica, ou os que estão mais adaptados a livros cuja

linguagem seja contemporânea. Na verdade, isto é bastante compreensível, uma

vez que a leitura deste livro requer atenção redobrada até mesmo de quem está

acostumado com as obras do período romântico. Duas observações podem ser de

grande ajuda nestes casos: dar preferência às edições que possuam notas

explicativas (as que contêm notas do próprio autor) e, a principal orientação,

que chega a ser um clichê sem tamanho: ler por vontade própria e por iniciativa

em querer conhecer o livro, não por pressão ou às pressas. No primeiro caso, a

leitura será infinitamente recompensadora; no segundo, pode ser um ato desagradável

e incompreensível – como, aliás, ocorre com qualquer outro livro, seja ele

clássico ou não.

Pôster da adaptação de "Iracema", de 1979, realizada por Carlos Coimbra.

*Livro disponível para download NESTE LINK.

Assinar:

Postagens (Atom)